Erzählung aus dem Offiziersleben von Freiherrn von Schlicht.

in: „Haagsche Courant” vom 2.11. und 9.11.1896

Übersetzung mit dem Titel „De Speler”,

in: „Nationaltidende” vom 5.9., 6.9. und 7.9.1898

Übersetzung ins Dänische mit dem Titel „Spilleren” und

in: „Point d'honneur”.

Der Salon war mit der behaglichsten Eleganz eingerichtet; ein dicker, schwerer Smyrnateppich bedeckte den ganzen Boden des großen Zimmers, an den Wänden, vor den Thüren und Fenstern hingen schwere grüne Sammetportieren, die, mit gelbem Satin abgefüttert, sich geschmackvoll von den weißen Tüllgardinen abhoben. An der Wand, die sich der Eingangsthür gegenüber befand, stand eine Chaiselongue, über die das Fell eines großen braunen Bären gebreitet war, während als Fußteppich ein mächtiges Tigerfell diente. Die Möbel, mit denen das Zimmr eingerichtet war, zeugten von dem feinen Geschmack und dem Kunstverständnis seiner Bewohner, die die ebenso unpraktischen wie häßlichen Erfindungen der Neuzeit aus ihrer Nähe verbannt hatten und sich wohl fühlten in den von ihren Eltern und Großeltern ererbten alten, aber kunstvoll gearbeiteten Sachen.

In dem Kamin brannten mächtige Holzkloben und verbreiteten in dem Gemach eine behagliche Wärme, die den mit Gewalt gegen die Fensterscheiben schlagenden Regen und das Stürmen und Toben des Herbstwindes vergessen ließen. Alles war so hübsch und behaglich wie nur möglich, und doch befanden sich der Rittmeister von Grundow und seine noch junge Frau, die sich am Kamin am Kaffeetisch gegenübersaßen, in der unbehaglichsten Stimmung. Beide schwiegen, der Rittmeister trommelte nervös mit den Fingern seiner rechten Hand auf seinen Knieen, während er in der linken die Cigarre hielt, aus der er in regelmäßigen Zwischenräumen, wie um seine Nerven zu beruhigen, gewaltige Rauchwolken gegen die Decke blies. Die gnädige Frau dagegen saß in ihrem Stuhl hintenübergelegt, hatte die Hände in dem Schoß gefaltet und sah nun schon seit einer halben Stunde in das Kaminfeuer.

Da begann im Nebenzimmer die Kuckucksuhr zu schlagen und Frau Elisabeth zählte die Schläge.

„Es ist fünf Uhr, Alfred.”

Er richtete sich in seinem Stuhl halb auf und sagte mit einer ebenso höflichen wie ironischen Verbeugung: „Ich danke dir für diese ebenso wahre wie geistreiche Bemerkung.”

„Bitte sehr,” entgegnete sie ebenso ironisch, „einer von uns beiden muß sich doch bemühen, geistreich zu sein, und da du es, wenigstens seit einer halben Stunde, nicht bist —”

„Mußt du es natürlich sein — selbstverständlich,” unterbrach er sie. „Ihr Frauen werdet ja auch unsere bessere Hälfte genannt, weil ihr alle diejenigen Eigenschaften in euch vereinigt, die uns Männern fehlen, als da sind: Schönheit, Klugheit, Sparsamkeit und Besonnenheit in allen Lebenslagen.”

„Du vergaßest noch eine Tugend, die wir Frauen in viel höherem Grade besitzen als ihr.”

„Ah, noch mehr Tugenden? Und welche wäre das, meine Gnädigste, wenn ich fragen dürfte?”

Sie that, als wenn sie den beißenden Spott seiner Worte gar nicht bemerkt hätte, sondern sich leicht und höflich gegen ihren Gatten verneigend, sprach sie: „Die Liebenswürdigkeit, mein Herr und Gebieter. Liebenswürdig möcht' ich sein, jedermann gefallen. Sag, wie nimmt man Herzen ein, wie gefällt man allen?”

Sie sprach den alten Vers in neckendem, schelmischem Ton und lächelte ihrem Mann freundlich zu, aber anstatt ihn zu versöhnen, reizte sie ihn dadurch von neuem.

„Ich danke dir für deine Belehrung, ich habe übrigens Knigges Umgang mit Menschen auch gelesen, ich empfehle dir das Buch sehr, wenn es die Umgangsregeln auch nicht in Versen bringt.”

„Danke sehr, du bist wirklich sehr liebenswürdig — ich werde mir das Buch nachher von deinem Schreibtisch nehmen; wenn ich mich nicht irre, hast du heute mittag erst darin gelesen.”

Der Hieb saß, und der Herr Rittmeister biß sich auf die Lippen und schwieg. Das war das Klügste, was er thun konnte; er unterlag doch in jedem Wortgefecht. So zündete er sich denn seine Cigarre, die bei dem Disput erloschen war, von neuem an und drehte nervös die langen Spitzen seines Schnurrbartes, während Frau Elisabeth ihre ganze Aufmerksamkeit wieder dem Kaminfeuer zuwandte.

So verging wieder eine Viertelstunde, da öffnete sich die Thür, und der Diener erschien auf der Schwelle:

„Befehlen die gnädige Frau, daß ich die Lampen anzünde?”

„Esel, bleiben Sie draußen, bis Sie gerufen werden!” donnerte ihn der Rittmeister an, und schleunigst zog sich der Getadelte zurück.

„Aber, Alfred,” bat die junge Frau, „was kann der Diener denn dafür, daß du dich in schlechter Laune befindest?”

Er lachte gezwungen auf: „Ich befinde mich in schlechter Laune? Ha, ha, das ist zu komisch, ich bin bei schlechter Laune? Ich war noch niemals so lustig wie heute.”

„Du studierst in deinen Mußestunden wohl Nietzsche?” gab sie zurück. „Wie dieser Philosoph die Begriffe Gut und Böse umkehrt, so scheinst du es mit den Begriffen Lustig und Unlustig zu machen. Ich wußte übrigens gar nicht, daß du Nietzscheaner bist.”

Wieder biß sich der Herr Rittmeister auf die Lippen wie jedesmal, wenn er unbeabsichtigt dem Gespräch eine solche Wendung gegeben hatte, daß seine Frau das letzte Wort behielt. Er wußte auch auf diese letzte Bemerkung nichts zu erwidern — er war ein herzensguter, lieber Kerl, aber in seiner Junggesellenzeit hatte er nur für seine Pferde und für die Jagd Interesse gehabt, und seitdem er verheiratet war, hatten seine Frau und sein kleines Söhnchen all sein Sinnen und Denken derartig in Anspruch genommen, daß er nach seiner Meinung bei dem besten Willen keine Zeit hatte, sich um andere Sachen zu bekümmern. Und wozu auch? Er war so glücklich wie nur ein Mensch auf Gottes weiter Erde sein konnte: ein tüchtiger, bei seinen Vorgesetzten gut angeschriebener Offizier, im Besitz einer reizenden, jungen Frau, die er leidenschaftlich liebte, und Vater eines Knaben, der nach seiner Meinung schöner, klüger und besser war als alle anderen Kinder der Welt; Herr eines großen Vermögens, fühlte er sich so frei und ledig von all den Fesseln, die ihn früher so oft bedrückt hatten, daß er es oft gar nicht begriff, daß er es noch 'mal so gut bekommen hätte.

Früher, ja früher war manches anders gewesen. Ein tüchtiger Offizier war er immer gewesen, aber auch ein flotter, der nichts anbrennen ließ, überall dabei war, wo es ein Vergnügen gab. Sein Fehler war seine Jugend und sein großes Vermögen; er führte zur Unterscheidung von einem Namensvetter, der mit ihm im Regiment stand, den Beinamen der Millionen-Grundow. Er lebte lustig darauf los, hielt sich die schönsten Reitpferde, spannte die teuersten Orloff-Traber vor seinen Wagen, um sie, wenn sie ihm nicht mehr gefielen, für ein Spottgeld zu verkaufen, und sang den ganzen Tag: „Denn wer nicht liebt, Wein, Weib, Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang.” Aber noch eine andere Passion hatte der tolle Grundow, wie er auch oft genannt wurde, das war das Jeu. Er hatte ja so viel Geld, daß er nicht einmal die Zinsen aufbrauchen konnte, warum sollte er da nicht von seinem Ueberfluß abgeben? Ob er es verschenkte, verlieh oder verspielte — verloren war es in allen drei Fällen, und der letzte hatte wenigstens noch den Vorzug, daß er ihm Vergnügen bereitete. So wurde der tolle Grundow ein leidenschaftlicher Spieler, der, wenn er die Karten in der Hand hatte, kein Ende finden konnte, der die Besonnenheit, die ihn sonst auch bei seinen leichtsinnigsten Streichen nie verließ, vollständig verlor und taub war für die Bitten und Vorstellungen seiner Kameraden. Er spielte stets mit Unglück; so fand er immer, zu allen Tageszeiten, gute Freunde, die seinen Wunsch nach einem kleinen Spielchen erfüllten, und so kam auch, was kommen mußte: als Grundow eines Morgens nach einer tollen Nacht mit einem wüsten Kopf erwachte, war aus dem Millionen-Grundow ein Bettler-Grundow geworden, er besaß nichts mehr, er mußte sogar das Geld, das er verliehen, einkassieren, um seine Spielschuld, die in das Unendliche ging, bezahlen zu können.

In der verzweifelten Lage, in der er sich befand, kam ihm das Glück, das ihn bisher gemieden, zu Hilfe. Ein Verwandter starb und setzte ihn zu seinem Erben ein. Zwar war das Erbe gering — ein Nichts im Vergleich mit dem, was er besessen hatte — aber bei einer vernünftigen Lebensweise reichten die Zinsen doch aus, um ein ferneres Verbleiben im Dienst zu ermöglichen. Mit den besten Vorsätzen begann er ein neues Leben, aber der Versuchungen waren zu viele, und die Wahrheit des Wortes: „Wer immer Kuchen gegessen hat, gewöhnt sich schwerer an Schwarzbrot als derjenige, der es von Jugend auf aß,” erfuhr auch er. Er konnte nicht sparen, sich nicht einschränken, und so befand er sich denn, nach Ablauf einiger Jahre, als er eben Rittmeister geworden war, derartig verschuldet, daß er ernstlich daran dachte, seinen Abschied zu nehmen, bevor er ihn wegen seiner derangierten Verhältnisse bekäme.

Da lernte er auf einem Ball seine jetzige Frau kennen, die auf kurze Zeit in der Garnisonstadt bei einer Freundin zum Besuch war. Sie sehen und lieben war für das leicht empfängliche Herz des Herrn Rittmeisters eins, und auch sie schien Gefallen zu finden an der hübschen Erscheinung des Reiteroffiziers und an seinem munteren, fröhlichen Geplauder.

„Heirate sie,” rieten die Freunde, „dann ist dir für alle Zeit geholfen; die junge Dame hat ein kolossales Vermögen, greif zu, ehe ein anderer den Goldfisch wegfängt.”

„Heirate sie,” sagte auch er sich täglich ein dutzendmal, und dennoch zögerte er, das entscheidende Wort zu sprechen. Liebte er sie nicht? Gewiß, noch nie hatte sein Herz bei dem Anblick und in Gegenwart einer jungen Dame so stark geschlagen wie in ihrer Gesellschaft, noch nie hatte er sich in Gedanken so viel mit einem weiblichen Wesen beschäftigt; er fühlte es, daß er sie heiß und innig liebte, und daß er es nicht ertragen würde, wenn sie einem andern die Hand reichen würde. Und dennoch fand er seiner Schulden wegen nicht den Mut, mit ihr zu sprechen — er wollte auch, wenigstens ihr gegenüber, nicht den leisesten Verdacht erwecken, sie nur ihres Geldes wegen geheiratet zu haben.

Dann war der verhängnis volle Abend gekommen. Am Morgen hatte er von seinem Hauptgläubiger einen mehr als energischen Brief bekommen, in dem dieser zum letztenmal Bezahlung forderte oder mit einer Meldung bei dem Regimentskommandeur drohte. Der Herr Oberst verstand in dieser Hinsicht keinen Spaß, das wußte Grundow nur zu gut, und so befand sich der Herr Rittmeister abends in der ausgelassensten Stimmung. Ihm war alles egal, schlimmer, als es augenblicklich um ihn stand, konnte es nicht werden — nur noch besser, denn wenn der Jude Wort hielt und ihn dem Kommandeur anzeigte, so wurde diesem schrecklichen Zustande wenigstens auf die eine oder andere Art und Weise ein Ende gemacht.

Beim Souper führte er die Geliebte zu Tisch; noch nie war er so lustig gewesen, noch nie hatte sie so viel über seine scherzhaften Bemerkungen gelacht, und doch fühlte sie aus seinem ganzen Wesen und Benehmen heraus, daß seine Heiterkeit eine gezwungene sei, daß er sich selbst über irgend einen Kummer hinwegzutäuschen versuchte.

„Was mein Herz bedrückt,” erwiderte er auf ihre Frage, als sie sich teilnahmvoll nach der Ursache seiner sonderbaren Stimmung erkundigte, „ach, mein gnädgstes Fräulein, ich bin verliebt, verliebt bis über beide Ohren in das schönste und engelgleichste Geschöpf auf dieser Welt.”

„Und Sie haben einen Korb bekommen?” neckte sie, während sie ihre Erregung zu verbergen versuchte und bitter bereute, ihren Nachbar zum Sprechen veranlaßt zu haben — wenigstens hier bei Tisch, wo ein jeder sie sah und beobachtete.

„Einen Korb bekommen, meine Gnädigste? Ach nein, so weit sind wir noch nicht — ich habe noch gar nicht angehalten.”

„Aber warum denn nicht?” neckte sie weiter und sah ihren Tischnachbar lächelnd an.

Er drehte nachdenklich den Schnurrbart zwischen den Fingern, als suche er nach einer Antwort. „Ja, mein gnädigstes Fräulein,” begann er, „die Sache hat nämlich einen Haken — pardon, ich wollte sagen — das Mädchen. das ich liebe, hat nämlich einen großen Fehler.”

„Sie liebt sie nicht wieder?” lachte seine Nachbarin.

„Wissen Sie das so genau, mein gnädiges Fräulein?” fragte er und sah sie von der Seite so durchdringend an, daß sie errötend den Blick auf den Teller senkte und hastig einige Bissen aß.

„Es ist ja möglich,” fuhr er fort, „daß ich nicht wiedergeliebt werde, und das wäre ja natürlich der größte Fehler, der sich allerdings erst noch herausstellen müßte — aber in meinen Augen besitzt meine coeur-Dame noch eine andere Untugend — sie hat zu viel Geld.”

Erstaunt blickte sie ihn an: „Zu viel?”

„Ja, mein gnädiges Fräulein, viel zu viel, wenigstens für mich, der ich nichts besitze als Schulden — Schulden wie Haare auf dem Kopf — ach nein, vielmehr,” seufzte er und fuhr sich wehmütig mit der Rechten über den stark gelichteten Scheitel.

„Ich verstehe Sie — Sie denken an eine Auslegung Ihrer Partie als Geldheirat — das ist sehr vornehm und edel von Ihnen gedacht, aber glauben Sie, daß ein Mädchen, das Sie wirklich liebt, sich an Ihren Schulden stoßen würde, daß sie nicht vielmehr glücklich sein wird, von ihrem Ueberfluß Ihnen geben, alles, was sie besitzt, mit Ihnen teilen zu können?”

„Elisabeth — Fräulein Elisabeth — mein gnädiges Fräulein — Sie könnten sich also wirklich entschließen, meine Frau zu werden?”

Jubelnd hatte er die Worte hervorgestoßen, aber nun, erschrocken über sein kühnes Werben und wohl fühlend, daß Ort und Zeit nicht ganz glücklich gewählt seien, schlug er verwirrt die Augen zu Boden, und seine Verlegenheit gab ihr die Unbefangenheit zurück.

Sie lachte lustig auf: „Mich wollen Sie heiraten? Aber ich bin ja arm wie eine Kirchenmaus, ich besitze gar nichts.”

Da fühlte er einen Druck ihrer linken Hand, und das „Gott sei Dank, dann heirate ich Sie erst recht!” klang so freudig und glückselig, daß Fräulein Elisabeth in diesem Augenblick empfand, sie werde aus Liebe, wahrer, treuer Liebe umworben.

Nach dem Souper tauschten die beiden Glücklichen, verborgen und gedeckt durch den Schutz hoher Palmenbäume, ihren ersten Kuß und schwuren sich ewige Liebe. Und hier gestand die glückliche Braut, daß sie ihn vorhin auf die Probe habe stellen wollen, daß sie reich, sehr reich sei.

Seit einem Jahr waren sie nun verheiratet, der Verlobung war die Hochzeit fast auf dem Fuße gefolgt, so schnell, daß sie kaum Zeit gehabt hatten, sich ganz nahe kennen zu lernen, so nahe, daß einer in dem Herzen und in dem Charakter des andern lesen kann, wie in einem offenen Buch. Da blieben im ersten Jahr der Ehe trotz aller Liebe und Zuneigung mancherlei Zwistigkeiten und Streitigkeiten nicht aus: beide waren heftige, leidenschaftliche, leicht aufbrausende Menschen, die zu erzürnen und zu erregen, eine Geringfügigkeit genügte, die aber ebenso leicht wieder versöhnt und beruhigt waren, wenn der eine erst das richtige Wort wieder gefunden hatte.

Aber wer spricht in einem Streit gern das erste versöhnende Wort? Wer es thut, beweist ja dadurch nach seiner eigenen Meinung, daß er im Unrecht ist und als schuldig gelten will — niemand freiwillig, so lange er noch hoffen kann, jeden Verdacht von sich abzulenken.

So saßen sich auch heute die beiden Gatten gegenüber und warteten und warteten, bis einer das erste versöhnende Wort spräche.

„Warum sagt Alfred nicht zu mir: Komm, gieb mir einen Kuß und sei wieder gut?” dachte Elisabeth, und: „Warum sagt Elisabeth nicht zu mir: Komm, gieb mir einen Kuß und sei wieder gut?” dachte Alfred.

So vereinten sich ihre Gedanken in dem stummen und doch so beredten Ausdruck der Liebe: dem Kuß — aber dennoch liebten sie sich gegenseitig in diesem Augenblick nicht, sondern die Herzen schlugen kälter für einander, je länger das Schweigen dauerte.

Warum sie sich erzürnt hatten? Als der Herr Rittmeister am Nachmittag vom Dienst gekommen war, hatte seine Frau ihn mit der Mitteilung überrascht, daß sie für den Abend für sie beide eine Einladung zum Oberregierungsrat angenommen habe.

„Liebes Kind, ob wir in eine Gesellschaft gehen oder nicht, entscheide ich,” hatte er geantwortet. „Heute abend gehen wir nicht; ich habe mich im Kasino verabredet, ein paar Herren von der Regierung kommen auch, wir wollen einmal wieder einen fröhlichen Abend verleben. Etwas von dem tollen Grundow steckt doch noch immer in mir, obgleich ich als Ehemann und Familienvater so solide geworden bin, daß ich mich selbst nicht wiederkenne und oft zu meinem Spiegelbilde sage: Grundow, altes, leichtsinniges Haus, bist du das wirklich selbst oder ist das nur dein Geist?”

„Aber ich habe fest für uns zugesagt,” jammerte Frau Elisabeth.

„Das war sehr leichtsinnig, liebes Kind, mußt du eben fest wieder absagen — was ist denn dabei? Du schreibst, du hättest nicht gewußt, daß ich mich schon verabredet gehabt hätte, und damit ist der Fall erledigt. Uebrigens werde ich, wenn es dir unangenehm ist, selbst schreiben.”

„Aber ich hatte mich so auf heute abend gefreut,” klagte Frau Elisabeth.

„Und ich mich auch so auf heute abend.”

„Du bist ein krasser Egoist.”

„Na, erlaube mal, einem andern Gefühl als dem Egoismus scheinen deine Worte auch nicht zu entspringen. Im übrigen werde ich jetzt an die Frau Oberregierungsrätin schreiben, und du hast inzwischen wohl die Güte, den Kaffeetisch besorgen zu lassen.”

„Natürlich, nur essen und trinken,” rief sie, „das ist dein ganzer Lebenszweck, du würdest ja auch sterben, wenn du keinen Kaffee bekämest.”

„Wenn es dir Umstände macht, lasse Thee kochen,” hatte er erwidert und war dann aus dem Zimmer gegangen.

Als er dasselbe wieder betrat, saß Frau Elisabeth schmollend in ihrem Stuhl, und er setzte sich ihr, ebenfalls schmollend, gegenüber.

So saßen sie noch, als die siebente Stunde schlug.

Rasch sprang er empor: „Es wird die höchste Zeit für mich — in einer halben Stunde muß ich im Kasino sein. Adieu, Kind.”

Er beugte sich über sie, um ihr die Stirn zu küssen, aber sie wehrte ihn ab: „Laß nur, halt dich nicht auf — du könntest zu spät kommen, und das wäre doch schade.”

„Allerdings,” sagte er trocken, ohne sich seinen Aerger über die erfahrene Zurechtweisung merken zu lassen; „als ersten Gang giebt's Karpfen, blau, und, wie du weißt, esse ich die für mein Leben gern.”

„Natürlich — immer essen, nur für Essen hast du Sinn.”

„Na, wenn das Getränk gut ist, verachte ich es auch nicht. Nun aber nochmals adieu.”

Sporenklirrend ging er hinaus, er rief nach dem Diener, und gleich darauf hörte sie ihn in seinem Ankleidezimmer auf und ab gehen. Sie stand auf, rief nach dem Mädchen und ließ den Kaffeetisch abräumen und dem Kindermädchen sagen, der Knabe solle zu ihr gebracht werden. Wohl eine Viertelstunde hatte sie mit dem Kindchen gespielt, als die Thür sich öffnete und ihr Gatte in das Zimmer trat.

„Du bist noch hier?” fragte sie verwundert.

„Wie du siehst,” entgegnete er, und auf ihre Bemerkung: „Wie geistreich!” antwortete er: „Der Frage entsprechend.”

„Uebrigens,” fuhr er nach einer kleinen Pause fort, „ich wollte dich bitten, mir fünfhundert Mark aus deiner Wirtschaftskasse bis morgen früh zu leihen — ich muß erst wechseln lassen.”

„Fünfhundert Mark?” fragte sie erstaunt, „wozu brauchst du denn so viel Geld?”

Die Zornesader schwoll auf seiner Stirn. „Bin ich ein Kind, das Rechenschaft ablegen muß über jeden Pfennig, den es verausgabt? Ich brauche das Geld, und ich hoffe, dieser Grund wird dir genügen.”

„Verzeih,” bat sie, „ich wollte dich nicht kränken.” Sie öffnete ihren Schreibtisch, entnahm demselben die gewünschte Summe und reichte sie ihrem Gatten, der sie in die Tasche steckte und, nachdem er das Kind zum Abschied geküßt hatte, sich entfernte.

Sie hörte die Thür laut in das Schloß fallen. Und nun, da er gegangen war, bereute sie bitter, ihm nicht herzlich „auf Wiedersehen” gesagt, ihn noch im letzten Augenblick von neuem gereizt zu haben. Wie hatte sie immer im stillen die Frauen verachtet, die ihre Gatten es empfinden ließen, daß sie selbst das Geld mit in die Ehe gebracht hätten, die selbst ihr Hab und Gut verwalteten und je nach Laune und Stimmung davon abgeben. Sie hatte sich geschworen, es anders zu machen, sie hatte am Hochzeitstag ihrem Alfred alles übergeben, was sie besaß, sie hatte ihm alles anvertraut und sich nie wieder darum bekümmert. Sie vermied absichtlich jedes Gespräch über Geld, und wenn er einen Wunsch hatte und sie bat: „Würdest du mir wohl erlauben, daß ich mir dies und jenes kaufe — wir müßten uns dann allerdings für den Rest dieses Monats etwas einschränken?” dann hatte sie ihn stets mit gut geheucheltem Erstaunen angeblickt und zu ihm gesagt: „Aber, Alfred, was geht mich das an, was du mit deinem Gelde machst?” Und der Handkuß, den er ihr dann stets ritterlich bot, war für sie Glück und Belohnung.

Und heute hatte sie zum erstenmal ihn gefragt, wozu er das Geld brauche! Wie kleinliche und häßliche Gedanken werden doch in uns rege, wenn die Liebe auch nur für eine Sekunde erlischt! Die Liebe fragt nicht und fordert nicht — aber Gleichgültigkeit und Haß gebären Argwohn und Verleumdung.

Sie beugte sich über ihren Knaben und küßte und herzte ihn, als wollte sie ihn um Vergebung bitten für die Kränkung, die sie seinem Vater zugefügt. Sie brachte es nicht über ihr Herz, sich von dem Kinde zu trennen, als das Mädchen erschien, um zu melden, daß es Schlafenszeit sei. Sie ging mit hinauf in das im oberen Stockwerk der kleinen Villa gelegene Schlafzimmer und saß noch lange an der Wiege ihres Kindes und behütete seinen Schlaf, als die Engelein im Himmel schon schützend ihre Flügel über ihn ausgebreitet hatten.

Ein leises Klopfen an der Thür meldete ihr, daß der Theetisch serviert sei. Sie ging in das Eßzimmer hinab und setzte sich an ihren gewohnten Platz, aber die Speisen lockten sie nicht, es schmeckte ihr nun einmal nicht, wenn sie allein am Tische saß. Warum war ihr Gatte nicht bei ihr? Warum zog er die Gesellschaft der Freunde der ihrigen vor? Vermochte sie jetzt schon, nach einem Jahr der Ehe, ihn nicht mehr an das Haus zu fesseln?

„Pfui, schäme dich,” sprach sie zu sich selbst, „willst du deinen Mann zu einem Philister erziehen, der nicht einen Abend mit seinen Freunden zusammen sein darf, ohne dich zu erzürnen?”

„Aber weshalb geht er denn nicht mit mir aus, wenn es ihm darum zu thun ist, einmal den Abend außerhalb der eigenen vier Wände zuzubringen?” Warum ging er denn ins Kasino, wo nur gegessen und bis zum Uebermaß getrunken wird? Warum hatte er nicht ihre Bitte erfüllt und war mit ihr auf die Gesellschaft gegangen?

Sie suchte diese Gedanken zu verscheuchen, sie wollte ja keine Frau sein, die ihrem Mann keine Freiheit ließ, die an allem, was er that, etwas auszusetzen hatte — sie wollte nicht albern und kindisch sein, sich selbst und ihrem Alfred nicht das Leben durch Streitigkeiten über solche Bagatellen verbittern. Sie wollte aufbleiben, bis er nach Hause käme, und ihn dann um Verzeihung bitten für jedes unartige Wort, das sie vorhin gesprochen, für jeden thörichten Gedanken, den sie gehabt.

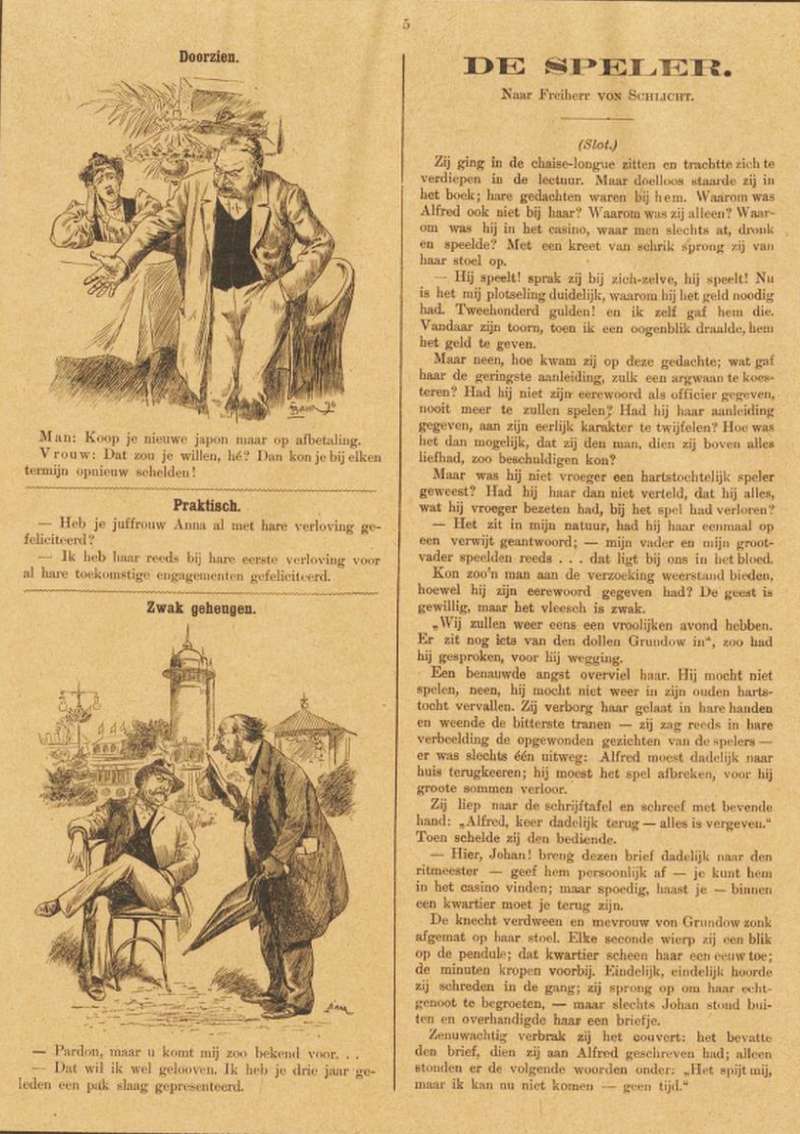

Hastig trank sie ihr Glas Thee aus und ging dann in den Salon, wo der Diener inzwischen die Lampe angezündet hatte. Sie legte sich auf die Chaiselongue und vertiefte sich in die Lektüre ihres Lieblingsbuches, aber während ,Amaranth' ihr sonst stets alle ihre Sorgen zu verscheuchen vermocht hatte, ließen die Liebeslieder heute die Sehnsucht und das Verlangen nach ihrem Gatten nur wieder stärker in ihr werden. Warum war Alfred nicht bei ihr? Warum war sie allein? Warum war er im Kasino, wo man nur aß, trank und spielte.

„Ha!” mit einem Schrei fuhr sie in die Höhe, einem Schrei, so bang und laut, daß die Zofe herbeieilte, um sich zu erkundigen, ob die gnädige Frau krank sei. „Nein, nein, es ist nichts, nur ein schrecklicher Traum,” gab sie zur Antwort, und kopfschüttelnd verließ die Zofe wieder das Zimmer. Wie konnte der Gnädigen nur etwas Schreckliches träumen — ach, sie selbst träumte nur immer von Liebe und von Glück — ach, leider war es nur ein Traum!

„Er spielt,” sprach Frau Elisabeth vor sich hin, „er spielt. Nun ist mir plötzlich klar, wozu er das Geld brauchte. Fünfhundert Mark! Und ich, ich selbst gab sie ihm. Daher sein Zorn, als ich einen Augenblick zögerte, weil ich diese Summe gerade für eine Rechnung beiseite gelegt hatte. Er spielt.”

Aber nein, wie kam sie nur auf diesen thörichten Gedanken, was gab ihr nur die geringste Veranlassung, solchen Argwohn auszusprechen? Und ein Argwohn war es. Hatte er ihr nicht sein Ehrenwort als Offizier und als Ehrenmann gegeben, nie wieder zu spielen? Hatte er ihr je Veranlassung gegeben, an der Ehrenhaftigkeit seines Charakters zu zweifeln? Wie war es möglich, daß sie den Mann, den sie über alles liebte, so verdächtigen und beschuldigen konnte?

Sie fühlte, wie ihr die Röte der Scham über sich selbst in die Wangen stieg, und leise bat sie: „Alfred, kannst du mir verzeihen, daß ich auch nur einen Augenblick an dir zweifeln konnte?”

Sie weinte über sich selbst — aber ihre Gedanken konzentrierten sich immer wieder auf den satz: „Er spielt.” War er nicht früher ein leidenschaftlicher Spieler gewesen? Hatte er ihr nicht lachenden Mundes erzählt, daß er in einer einzigen Nacht nach dem Rennen über zwei Millionen verjeut habe, und hatte er nicht auf ihre entsetzte Frage: „Aber, Alfred, wie ist so etwas nur möglich?” nicht lachend erwidert: „Ach, Lisbeth, halte mir keine Moralpredigt — schön war der Abend doch!” Hatte sie nicht im Laufe der Zeit von ihm selbst erfahren, daß er fast alles, was er besessen, im Jeu verloren hatte, nicht nur jene zwei Millionen, sondern noch viel, viel mehr?

„Ich kann nicht für meine Natur,” hatte er ihr einmal auf einen Vorwurf entgegnet, „mein Vater spielte und erst mein Großvater! Der hat in einer Nacht einmal vier Rittergüter durchgebracht — das Spiel liegt uns im Blut.”

Konnte ein Mann, der so über das Spiel dachte, es je ganz lassen? Wohl gab er sein Wort — kann er es aber halten, wenn die Versuchung an ihn herantritt? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach — wie mancher Spieler, der sein Wort gab, nie wieder eine Karte zu berühren, hatte nicht die Wahrheit dieses Wortes an sich erfahren müssen und dadurch entsetzliches Elend über sich und die Seinigen gebracht.

„Wir wollen einmal wieder einen fröhlichen Abend verleben. Etwas von dem tollen Grundow steckt doch noch immer in mir,” so hatte er, bevor er ging, zu ihr gesprochen. Verdankte er seinen Beinamen ;des Tollen' nicht nur seinem unsinnigen Spiel — was konnte für ihn ein fröhlicher Abend anders bedeuten als Kartenspiel und Jeu?

Eine wahnsinnige Angst überfiel sie — er durfte nicht spielen, seinet- und auch ihretwegen nicht, nein, nein, er durfte nicht in seine alte Leidenschaft zurückverfallen; sie barg ihr Gesicht zwischen den Händen und weinte die bittersten Thränen — sie sah das Glück ihrer Ehe und ihres Hauses wanken und stürzen wie — wie die Geldrollen, die ihr Gatte vor sich liegen hatte und die zergingen und zusammenschmolzen wie der Schnee vor der Sonne. Sie hörte im Geiste das Klimpern des Geldes, sie sah die erregten Gesichter der Spieler — nur einen Ausweg gab es, Alfred mußte sofort heimkehren, er mußte das Spiel abbrechen, bevor er Unsummen verloren, die zu bezahlen ihr Vermögen vielleicht nicht ausreichen würde.

Sie stürzte an den Schreibtisch und schrieb mit fliegender Hand auf einen Bogen: „Alfred, kehre sofort zurück — alles ist vergeben.” Dann adressierte sie das Couvert und schellte dem Diener: „Hier, Franz, bringen Sie diesen Brief sofort an den gnädigen Herrn — geben Sie ihn persönlich ab — Sie treffen den gnädigen Herrn im Kasino — aber schnell, Franz — beeilen Sie sich — in einer Viertelstunde müssen Sie wieder hier sein.”

Der Diener verschwand, und Frau Elisabeth sank ermattet auf einen Sessel. Sie war einer Ohnmacht nahe, die tödliche Angst, in der sie sich befand, ließ ihr Herz heftig schlagen, das Blut in ihren Schläfen hämmerte und pochte, die Pulse flogen — sie war keiner ruhigen Ueberlegung mehr fähig.

Jede Sekunde warf sie einen Blick auf die Uhr, die Zeiger krochen, die Minuten nahmen kein Ende — endlich, endlich hörte sie auf dem Korridor Schritte — sie sprang empor — sie stürzte hinaus, um den Geliebten zu begrüßen — aber nur der Diener stand draußen und überreichte ihr ein Billet.

Sie riß den Umschlag los: es war der Brief, den sie an Alfred geschrieben, nur standen darunter von seiner anscheinend etwas unsicheren Hand die Worte: „Thut mir leid, kann jetzt nicht kommen — keine Zeit.”

„Keine Zeit,” wiederholte sie tonlos — für die eigene Frau, für die Mutter seines Kindes hatte er keine Zeit! Und warum nicht? Weil das Spiel in vollem Gange war, weil große Summen gesetzt waren, die die Gemüter in Aufregung hielten, die keinen andern Gedanken aufkommen ließen, weil das Sinnen und Trachten aller nur auf den Gewinn jenes Geldes gerichtet war. Und wenn er verlor? Wenn er auch ihr Vermögen verspielte, wie er sein eigenes in tollen Nächten durchgebracht hatte? Sie wollte gerne Not und Elend mit ihm teilen — sie hing nicht an ihrem Reichtum — aber sie hatte ein Kind, ein über alles geliebtes Kind! Sollte auch dieses arm und mittellos werden, für alle Zeiten darben und entbehren müssen, später, wenn es herangewachsen, den bitteren Kampf um das tägliche Brot aufnehmen, nur weil sein Vater ein Spieler gewesen war?

„Der Herr Rittmeister lassen die gnädige Frau auch schönstens grüßen,” meldete der Diener, der noch immer in respektvoller Haltung vor seiner Herrin stand.

„Sie haben den gnädigen Herrn selbst gesprochen?” fragte Frau Elisabeth atemlos.

„Die gnädige Frau befahlen mir doch, den Brief persönlich abzugeben,” erwiderte Franz mit der gekränkten Miene eines treuen Dieners.

„Und — und — und was that der Herr, als Sie ihn sahen?”

Nun, da sie die Frage gethan, bereute sie sie doch — war es nicht klein und niedrig, sich bei dem Diener nach dem Treiben und Thun des Herrn zu erkundigen?

„Der Herr Rittmeister spielte mit einigen anderen Herren, die ich nicht kannte, Karten.”

Mit Herren, die Franz, der doch die ganze Stadt kannte, noch nicht gesehen hatte. Was mochten das für Herren sein? Dunkle Ehrenmänner, die sich sonst nicht zeigten, Spieler von Profession, vielleicht von außerhalb zugereist, um einmal wieder mit dem tollen Grundow eine fröhliche Nacht zu verleben, wie schon so oft. Nur mühsam hielt sie sich aufrecht. „Es ist gut, Franz — Sie können gehen. Aber noch eins, schicken Sie mir die Zofe — ich will noch eine Besorgung machen — und dann lassen Sie anspannen — das kleine Coupé — Heinrich soll fahren.”

„Sehr wohl, gnädige Frau,” und Franz eilte davon, um, wenn auch etwas verwundert, die Befehle der gnädigen Frau zu erfüllen.

Eine Viertelstunde später stieg Frau Elisabeth in das elegante, mit rotem Atlas ausgeschlagene Coupé, vor dem zwei schneeweiße Schimmel ungeduldig in dem Geschirr tanzten. In tadelloser, strammer Haltung saß der Kutscher in seiner vornehmen und doch einfachen Livree auf dem Bock und wartete den Befehl zum Fahren ab.

Franz stand an der Wagenthür und legte der gnädigen Frau die weiche Pelzdecke über die Kniee.

„Wohin befehlen gnädige Frau?”

„Zum Kasino.”

Der Wagenschlag fiel zu, und eine Sekunde später sauste der leichte Wagen unhörbar auf den Gummiräden dahin. Hoch aufatmend lehnte sich Frau Elisabeth in die Ecke ihres Coupés, dessen Inneres von dem Schein des elektrischen Lichtes erhellt war. Ins Kasino, das war die einzige Rettung, die es noch gab, die einzige Möglichkeit, unnennbares Elend abwenden zu können! Sie mußte ihren Gatten sehen und sprechen, er würde nicht taub sein gegen ihre Bitten und mit ihr heimkehren. Er konnte ja seine Freunde mitbringen, wenn ihm darum zu thun war, noch länger mit ihnen zusammen zu sein. Sie wollte es den Herren so gemütlich machen wie nur möglich — ja, Alfred sollte schon mit ihr zufrieden sein!

„Aber, aber wie bekomme ich ihn nur zu sehen? Soll ich allein die Treppe zum Kasino hinbaufgehen und wenn möglich halb betrunkenen Männern in die Arme laufen? Unmöglich kann ich doch auch Alfred herunterrufen lassen — ich muß vermeiden, ihn und mich lächerlich zu machen — ach, wenn ich nur ein Mittel wüßte.”

Die Fenster des Coupés waren nicht ganz geschlossen, und die hereinströmende frische und milde Luft beruhigte Frau Elisabeths Nerven.

Wenn sie nur einen einzigen Menschen hätte, der ihr raten und helfen könnte! Sie selbst war ja noch so jung, kaum einundzwanzig Jahre, fast zehn Jahre jünger als ihr Gatte. Sie stand ganz allein auf der Welt, Vater und Mutter hatte sie schon verloren, als sie kaum fünf Jahre alt war — so hatte sich in ihr eine gewisse Selbständigkeit des Denkens und Handelns entwickelt, die zwar nicht immer das Richtige traf, aber sie dennoch mit einem Gefühl von Selbstvertrauen erfüllte.

Nein, nein — in das Kasino fahren durfte sie nicht — sie war doch keine Frau aus dem Volk, die ihren Mann am Sonnabend abend aus der Kneipe holen und nach Hause bringen muß. Nein, nein, das ging nicht!

Und wie sie sich das arme Gehirn noch zermarterte,wer ihr in ihrer Not helfen, raten und beistehen könne, durchzuckte es sie auf einmal: „Nur er, er ganz allein.”

Sie zog die Schnur, der Wagen hielt, und sie rief dem Kutscher zu: „Nicht zum Kasino — zum Herrn — Stadtstraße 23,” verbesserte sie sich schnell, was brauchte der Kutscher zu wissen, wem sie in so später Stunde noch einen Besuch abstatten wollte!

Wenige Minuten später hielt das Coupé vor einer eleganten, hell erleuchteten Villa und erleichtert atmete Frau Elisabeth auf. „Gott sei Dank, — er ist zu Hause.”

Sie zog die Glocke und reichte dem herbeieilenden Diener ihre Karte. „Melden Sie mich bei dem Herrn Oberst an, ich lasse den Herrn Oberst bitten, ihn einen Augenblick ungestört sprechen zu können.”

Der Diener verschwand, nachdem er Frau Elisabeth die Thür eines Zimmers geöffnet und sie gebeten hatte, näher zu treten, und eine Minute später erschien der Kommandeur auf der Schwelle.

„Sie sind es wirklich, meine gnädigste Frau,” begrüßte er seinen Besuch, ihr galant die Hand küssend, „ich wollte es nicht glauben, trotz der Karte, die Sie mir sandten, trotz der Versicherungen meines Dieners. Darf ich fragen, welcher für mich so glückliche Umstand mir die hohe Freude Ihres Besuches verschafft?”

Er hatte sie zu dem Diwan geleitet und nahm ihr gegenüber auf einem kleinen Sessel Platz.

„Herr Oberst — darf ich ganz — ganz offen reden — und werden Sie mich nicht auslachen — mich nicht thöricht schelten wegen meiner entsetzlichen Angst, und vor allen Dingen nie, niemals einem Menschen sagen von dem, was mich zu töten droht?”

„Aber, meine gnädigste Frau,” beteuerte er, „Diskretion ist in meiner Stellung selbstverständlich — bitte, vertrauen Sie sich mir an, wenn ich Ihnen irgendwie raten oder dienlich sein kann, so gehöre ich ganz Ihnen und Ihren Befehlen.”

Sie reichte ihm dankbar die Hand. Und dann, häufig durch ihre Thränen am Weitersprechen verhindert, erzählte sie dem Kommandeur alles, alles, was ihr Herz bedrückte: wie ihr Alfred früher leidenschaftlich gespielt, wie sie geglaubt habe, er sei nun für immer von dieser unseligen Krankheit geheilt, bis sie heute erfahren, daß er noch immer die Karten liebe.

„Ich flehe Sie an, Herr Oberst, helfen Sie mir — meine Angst ist nicht grundlos, raten, helfen Sie mir, was soll ich thun?”

Der Kommandeur hatte sich erhoben und ging mit großen Schritten in seinem Zimmer auf und ab; die Sache war ihm sehr, sehr unangenehm und fatal. Das Jeu war verboten — wurde dennoch in seinem Regimente gespielt, so konnte das nicht nur den Beteiligten, sondern auch ihm den Kragen kosten.

„Ich begreife Ihre Gemütsaufregung vollständig — ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie mir geschenkt haben — fahren Sie ruhig nach Haus — spätestens in zwei Stunden ist Ihr Herr Gemal bei Ihnen, und ich bürge dafür, daß er in der Zeit nicht mehr spielen wird.”

Frau Elisabeth erhob sich, und der Kommandeur geleitete sie bis zum Wagen, nachdem er jeden Dank abgelehnt hatte.

Inzwischen befand sich Grundow in der denkbar besten Stimmung. Zwar war er etwas mißmutig von Hause fortgegangen — aber er hatte seinen Humor bald wieder gefunden, als er das Kasino betreten hatte. Das Essen war vorzüglich, die Getränke, die man aus dem Keller geholt hatte, gehörten den besten Jahrgängen an — vor allem aber freute er sich, daß er einige frühere Regimentskameraden, mit denen er lange zusammengestanden hatte und die, von der Jagd bei einem Freunde heimkehrend, einige Tage Rast in ihrer alten Garnison machten, antraf. Jugenderinnerungen, tolle Streiche und lustige Geschichten wurden wieder aufgefrischt, das „Weißt du noch, weißt du noch,” womit einer dem andern irgend ein Erlebnis in das Gedächnis zurückrufen wollte, nahm kein Ende, und die Zeit ging ihnen wie im Fluge dahin. Fröhlich klangen die Becher aneinander und gar manches Glas war geleert worden, als die Herren sich endlich vom Tisch erhoben und die Cigarren entzündeten.

Dann begann das Spiel — —

Wohl eine Stunde war verflossen, als der Diener ihm den Brief seiner Frau überbrachte. Jetzt nach Hause gehen, wo das Spiel eben begonnen hatte? Nicht für die Welt! War seine kleine Frau launisch gewesen und bereute sie jetzt ihre Unart, so war das ja sehr lieb und gut, und er freute sich herzlich über die Sehnsucht, die sie nach ihm empfand. Aber ihretwegen das Spiel abbrechen, ihretwegen schon jetzt die Freunde verlassen, die er vielleicht erst nach Jahr und Tag wiedersehen würde? Nie und nimmermehr. So schrieb er denn unter die Zeilen, die der Diener ihm gebracht hatte, die wenigen Worte, die seine Frau in solche Aufregung vesetzten sollten, und dachte im stillen: „Wer weiß, wozu diese kleine Lehre gut ist — vielleicht wird sie sich das nächstemal, wenn ich ihr zum Abschied einen Kuß geben will, weniger launisch zeigen.”

Und das Spiel nahm seinen Fortgang, die Zahl der leeren Flaschen mehrte sich mit erschreckender Geschwindigkeit, schneller floß das Blut durch die Adern und feuriger wurden die Köpfe. Grundow war einmal wieder ganz der Alte, der lustigste von allen, ausgelassen und lebhaft, wie er es seit Jahren nicht gewesen war.

„Hier, Grundow, für Sie —”

Eben hatte dieser den Gewinn, den sein Gegenüber ihm zuschob, eingesteckt, als atemlos eine Ordonnanz in das Zimmer gestürzt kam.

„Herr Rittmeister, es wird Alarm geblasen, das Regiment sammelt sich schon auf dem Kasernenhof.”

Einen Augenblick war Grundow doch versucht, an die Wahrheit dieser Worte zu glauben, dann lachte er aber laut auf. „Leg dich schlafen, Knabe,” rief er mit dröhnender Stimme, „der du das Schnarchen unserer Küchenfee für Alarmsignale hältst und Pferde siehst, wo nicht einmal Pferdeschmutz liegt. Wer giebt, meine Herren?”

Und die Herren spielten ruhig weiter. — Alarm, das wäre auch noch besser. Man lebte doch nicht in Berlin, wo so etwas gang und gäbe war — hier in dieser friedlichen Garnison, wo nur ein Husarenregiment stand — wer sollte da wohl auf den Gedanken kommen, Alarm blasen zu lassen? Etwa der Herr Oberst? — Der freute sich, wenn er zu Hause sein konnte. Lächerlich!

„Ordonnanz, bringen Sie mir einen Cognac — aber schnell!” erklang draußen eine Stimme, und gleich darauf trat der Herr Oberst in voller Uniform in das Zimmer.

Mit schnellem Blick übersah er die Situation: er sah die geröteten Gesichter, die erregten Mienen, das auf dem Tisch herumliegende Geld, die Karten, die die Herren noch in der Hand hielten — also in flagranti ertappt!

„Nun, meine Herren, noch immer so gemütlich?” erklang da die Stimme des Kommandeurs. „Haben Sie die Alarmsignale nicht gehört? Uebrigens freut es mich, Herr Rittmeister von Grundow, daß ich Sie hier treffe, ich habe hier Ihren Auftrag — nehmen Sie sich fünf Husaren und reiten Sie sofort ab — sollte Ihr Pferd noch nicht hier sein, nehmen Sie sich einen Schwadronsgaul, wie Sie es im Ernstfalle ja auch thun würden, wenn Ihre Pferde nicht zur Stelle oder verwundet wären. In drei Stunden erwarte ich Sie zwecks Erstattung Ihrer Meldung in meiner Wohnung.”

Damit händigte der Kommandeur dem immer noch ganz verdutzt dreinschauenden Rittmeister ein verschlossenes Couvert ein, und eine kleine Viertelstunde später jagte dieser mit seiner Begleitung in gestrecktem Galopp zur Stadt hinaus, denn der Weg, den er zu reiten hatte, war weit.

Inzwischen versammelte sich das Regiment auf dem Kasernenhof, und nachdem der Oberst die Meldung erhalten hatte, daß alles zur Stelle sei und kein Mann fehle, gab er den Befehl zum Einrücken.

„Ich wollte mich nur einmal davon überzeugen, wie lange das Regiment gebraucht, um marschbereit zu sein — ich freue mich, Ihnen sagen zu können, daß die Versammlung schneller ging, als ich erwartet hatte. Uebrigens möchte ich die Gelegenheit benützen, einigen der Herren einen Auftrag zu geben — Herr Rittmeister von Grundow ist schon unterwegs — Herr Lieutenant von —” suchend blickte er im Kreise herum, bis er diejenigen Herren gefunden hatte, die vorhin mit Grundow im Kasino gesessen hatten, „ja, bitte auch Sie, Herr Lieutenant. Den übrigen Herren danke ich.”

Mit einem zufriedenen Lächeln sah er den Davonreitenden nach. „So, die Spielpartie hätten wir gesprengt, und dafür, daß die Herren ein anderesmal nicht wieder spielen, werde ich schon Sorge tragen.

Unterdessen wartete Frau Elisabeth daheim auf ihren Gatten. „In drei Stunden ist Ihr Herr Gemahl bei Ihnen,” hatte der Herr Oberst gesagt, aber die Zeit war schon lange verstrichen, und immer war Alfred noch nicht da.

Der Wind, der sich gegen Abend gelegt hatte, war mit erneuter Gewalt wieder losgebrochen, schwer fiel der Regen in Strömen zur Erde, vermischt mit Hagelkörnern, die prasselnd gegen die Fenster schlugen und dieselben zu zertrümmern drohten. Es war schon Mitternacht — Frau Elisabeth saß immer noch am Kamin und wartete und wartete. Sie hatte die Dienstboten zu Bett geschickt, sie ganz allein wachte noch im Haus, und ein Gefühl der Bangigkeit und Furcht beschlich sie. Ach, wenn ihr Mann doch erst wieder bei ihr wäre, wo er nur bleiben mochte?

Der, mit dem ihre Gedanken sich beschäftigten, stand in völlig durchnäßten Kleidern, Gesicht und Uniform mit Schmutz befleckt, in dienstlich strammer Haltung vor seinem Kommandeur und erstattete Meldung über seinen nächlichen Rekognoszierungsritt.

„Ich spreche Ihnen meine vollste Anerkennung aus, Herr Rittmeister, Sie haben Ihren Auftrag sehr gut gelöst,” begann der Herr Oberst, nachdem sein Untergebener geendet. „Sie sind ein sehr tüchtiger Offizier, das weiß ich — umso mehr bedaure ich, daß ich Ihnen für Ihr außerdienstliches Leben eine strenge Rüge erteilen muß. Ja, eine strenge Rüge, um nicht ein schärferes Wort zu gebrauchen. Sie wissen, ich kümmere mich um das Privatleben meiner Offiziere nicht, so lange es die Standesehre nicht befleckt. Aber wenn ich höre und mit meinen Augen sehe, wie ein Offizier meines Regiments, noch dazu ein Mann in Ihrem Alter, verheiratet und Vater eines entzückenden Kindes, die Abende am Spieltisch verlebt, sein Geld im Kartenspiel durchbringt und dem Jeu huldigt — dann, Herr Rittmeister, muß ich wirklich sagen, daß ich das nicht ehrenhaft finde.

Der Herr Oberst war, während er sprach, immer heftiger geworden, und gleichsam um Luft zu bekommen, die ihm in der Erregung auszugehen drohte, hatte er ein paarmal mit den Fingern der rechten Hand seine Halsbinde geweitet.

Sprachlos vor Erregung, totenbleich stand Grundow ihm gegenüber. „Herr Oberst,” keuchte er endlich fast atemlos, „ich bin kein Kind mehr — ich weiß nicht, wie ich Ihre Worte mir deuten und erklären soll.”

„Vergessen Sie nicht, Herr Rittmeister, wer Ihnen gegenübersteht,” klang es scharf zurück, „noch bin ich Ihr Vorgesetzter — ob Sie noch lange mein Untergebener sind, kann ich heute noch nicht sagen.”

Fast gewaltsam zwang Grundow sich zur Ruhe. „Dürfte ich den Herr Oberst gehorsamst um nähere Aufklärung bitten, was den Herrn Oberst zu diesen Worten veranlaßt?”

„Das können Sie nicht nur wünschen, sondern Sie haben das Recht, es zu fordern,” entgegnete der Kommandeur. „Sie wissen, daß das Spiel uns Offizieren verboten ist. Mit meinen eigenen Augen habe ich Sie diesem Laster frönen sehen, oder leugnen Sie das etwa, Herr Rittmeister?”

„Keineswegs, Herr Oberst, aber ich wußte nicht, daß eine harmlose Partie Ecarté zu einem geringen Einsatz als Jeu bezeichnet werden könnte.”

„Der Einsatz bestimmt es, ob ein Spiel als Jeu gilt oder nicht — was Sie gering nennen, bezeichne ich vielleicht als hoch. Darf ich fragen, wie hoch Sie gespielt haben? — Ich muß es wissen.”

„Eine Mark die Partie, Herr Oberst.”

„Und wie hoch war der Umsatz?”

„Wenn ich mich nicht irre, verlor ich am meisten — zwei Mark.”

„Und ich soll annehmen, daß das Wahrheit ist, was Sie mir sagen?”

„Zu Befehl, Herr Oberst — auf mein Wort.”

Vollständig fassungslos sah der Kommandeur seinen Untergeben an. „Aber ich verstehe immer noch nicht — Ihr Wort in Ehren — ich glaubte doch eine viel größere Summe auf dem Tisch zu sehen — mehrere blaue Scheine?”

„Zu Befehl, Herr Oberst — ich habe einem Kameraden, der mich darum gebeten hatte, eine größere Summe geliehen, und dieser hatte sie noch auf dem Tisch liegen.”

„Fünfhundert Mark, nicht wahr?”

„Zu Befehl, Herr Oberst; aber woher wissen der Herr Oberst —”

„Mit dem Amte kommt der Verstand,” lachte dieser nun plötzlich laut heraus, „aber, mein lieber Herr Rittmeister, warum sagen Sie mir das denn nicht gleich — was deniken Sie nur von mir, daß ich Sie in solchem Verdacht habe — nein, die Sache ist zu komisch — ich denke, Sie spielen, ich alarmiere deswegen die ganze Garnison — ha, ha, ha — nun gehen Sie aber schnell nach Haus und ziehen Sie sich trockene Kleider an — Ihre Frau Gemahlin wird Sie mit Ungeduld erwarten. Aber warten Sie, vielleicht ist es doch besser, ich erzähle Ihnen gleich alles — aber nur unter einer Bedingung: verprechen Sie mir auf Ihr Wort, daß Sie Ihrer Frau Gemahlin niemals einen Vorwurf machen wollen — Sie wissen gar nicht, wie lieb die Sie hat.”

„Meine Frau?” fragte Grundow verwundert, und mit immer größer werdendem Erstaunen, dann mit immer zunehmenderer Heiterkeit vernahm er von dem Besuch seiner Frau.

Es war fast zwei Uhr, als Grundow endlich zu Hause ankam, und weinend und schluchzend hing Frau Elisabeth an seinem Hals: „Alfred, wie konntest du mir das anthun? Du weißt nicht, was ich ausgestanden habe — sag, wie viel hast du verloren?”

„Du bist ein großes Kind,” beruhigte er sie, „ich habe nicht gespielt — ich pflege zu halten, was ich verspreche. Thust du das auch? Ja? Gut, so hebe die drei Finger der rechten Hand in die Höhe und sprich mir die Worte nach: ,Ich schwöre, daß ich nie wieder die Garnison alarmieren will.'”

Sie hob die Augen zu ihm empor, langsam kam ihr das Verständnis für das, was sie angerichtet: eine dunkle Röte stieg ihr in das Gesicht, sie verbarg ihren Kopf an der Brust des Geliebten, und fast unhörbar flüsterten ihre Lippen: „Ich schwöre!”

>„Haagsche Courant” vom 2.11. und 9.11.1896;

„Nationaltidende” vom 5., 6. und 7.9.1898: